Märchenhaft, Düster, Anders - "Ex Tempore" lud zu einer Märchenstunde ins Theater

Eine Kritik zur Inszenierung der Theatergruppe ex tempore.

Es ist ein beachtliches Unterfangen, das sich die Theatergruppe ex tempore mit ihrer jüngsten Produktion „Märchenstunde für Erwachsene“ vorgenommen hat – die Rückübersetzung bekannter Grimm’scher Märchen in einen zeitgenössischen, gesellschaftskritischen Kontext. Im Theater am Park (Berlin-Biesdorf) entfaltete sich an drei Abenden in Mai 2025, eine Bühnenarbeit, die weniger auf märchenhafte Nostalgie denn auf ein theatrales Gedankenexperiment zielte.

Zwischen Archetyp und Aktualität

In der ersten Hälfte des Abends wird „Rumpelstilzchen“ zur szenischen Untersuchung über ökonomische Abhängigkeit, toxisches Machtgefälle und die Konstruktion von Identität. Die Regie (Oleg Myrzak) entscheidet sich klug gegen plumpe Aktualisierungen. Vielmehr verleiht sie dem Geschehen eine zeitenthobene Kälte – das Spiel mit Licht und Leere lässt Anklänge an Brechts episches Theater zu. Das Publikum soll sehen und denken, nicht fühlen und fliehen.

Ein entscheidendes Detail der Neuinterpretation ist die Verschiebung des Zeitpunkts der Forderung: Das Kind, das Rumpelstilzchen verlangt, ist noch nicht geboren – die Königin ist hochschwanger. Die Forderung nach „etwas Lebendigem“ wird so zu einer metaphysischen Erpressung, einem Angriff auf das Potenzial des Lebens selbst. Am Ende – und das ist einer der groteskesten, zugleich absurd-komischen Momente der Inszenierung – kehrt Rumpelstilzchen als riesenhaftes Baby auf die Bühne zurück, eine Mischung aus Monstrum und Säugling, zwischen Reinkarnation, Spuk und Farce.

Rumpelstilzchen (bemerkenswert körperlich gespielt) wird zum Sinnbild eines übersehenen Systems: der Unsichtbaren, der Gebenden, die für Anerkennung ihren Namen opfern – oder, wie hier, sich in ein urmütterliches Etwas zurückverwandeln.

Lied als innere Stimme

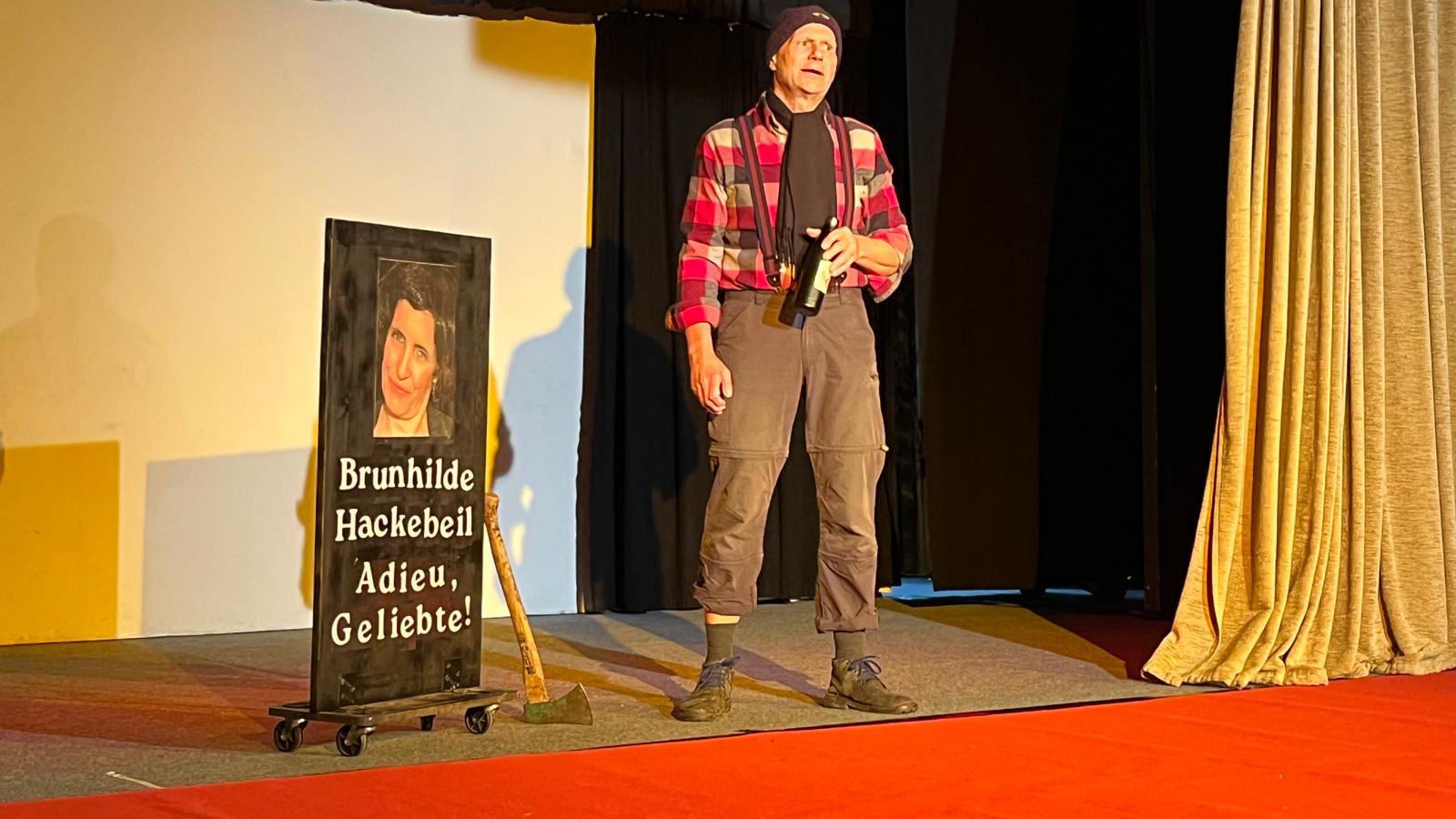

Mehrere zentrale Figuren – die Hexe, Hänsel und Gretel, Stiefmutter, Holzhacker und der bunte Vogel – erhalten eigene Lieder, deren Texte sich an Schuberts Winterreise orientieren. Die Lieder strukturieren nicht nur den Abend, sondern verleihen den Märchengestalten eine psychologische Tiefe, die über den typischen Figurenstatus hinausgeht.

Die Hexe klagt in dunklen Versen ihr Getrieben sein, der Holzhacker zeigt Reue, Hänsel und Gretel singen von Orientierungslosigkeit und Zusammenhalt, der bunte Vogel lockt in sirenenhaftem Ton. So entsteht ein klanglicher Raum zwischen Klage, Erinnerung und Verführung – ein lyrischer Unterstrom, der das Geschehen auf der Bühne vertieft, ohne es zu illustrieren.

Subversion durch Umkehrung

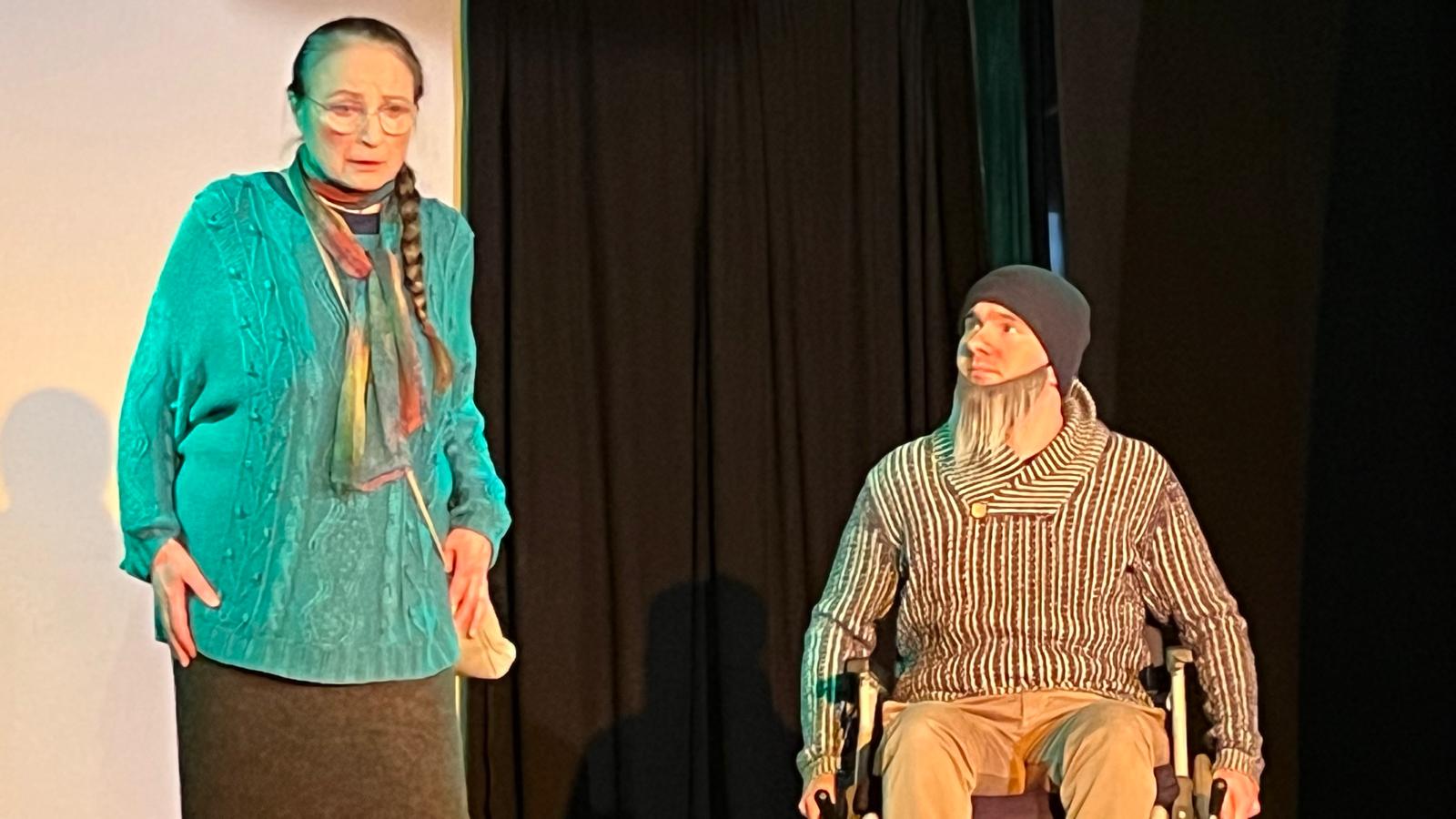

In der zweiten Hälfte wird „Hänsel und Gretel“ dekonstruiert – nicht die Kinder werden ausgesetzt, sondern die Alten. In dieser invertierten Welt, wo Jugend gleich Zukunft, Altsein gleich Ballast ist, gewinnt das Märchen eine dystopische Schärfe.

Trotz kleinerer Längen stellt die Inszenierung hier eine zentrale Frage: Was geschieht, wenn Fürsorge zur ökonomischen Last wird?

Lied als innere Stimme

Mehrere zentrale Figuren – die Hexe, Hänsel und Gretel, Stiefmutter, Holzhacker und der bunte Vogel – erhalten eigene Lieder, deren Texte sich an Schuberts Winterreise orientieren. Die Lieder strukturieren nicht nur den Abend, sondern verleihen den Märchengestalten eine psychologische Tiefe, die über den typischen Figurenstatus hinausgeht.

Die Hexe klagt in dunklen Versen ihr Getrieben sein, der Holzhacker zeigt Reue, Hänsel und Gretel singen von Orientierungslosigkeit und Zusammenhalt, der bunte Vogel lockt in sirenenhaftem Ton. So entsteht ein klanglicher Raum zwischen Klage, Erinnerung und Verführung – ein lyrischer Unterstrom, der das Geschehen auf der Bühne vertieft, ohne es zu illustrieren.

Epilog im Kopfkino – Metaebene des Märchens

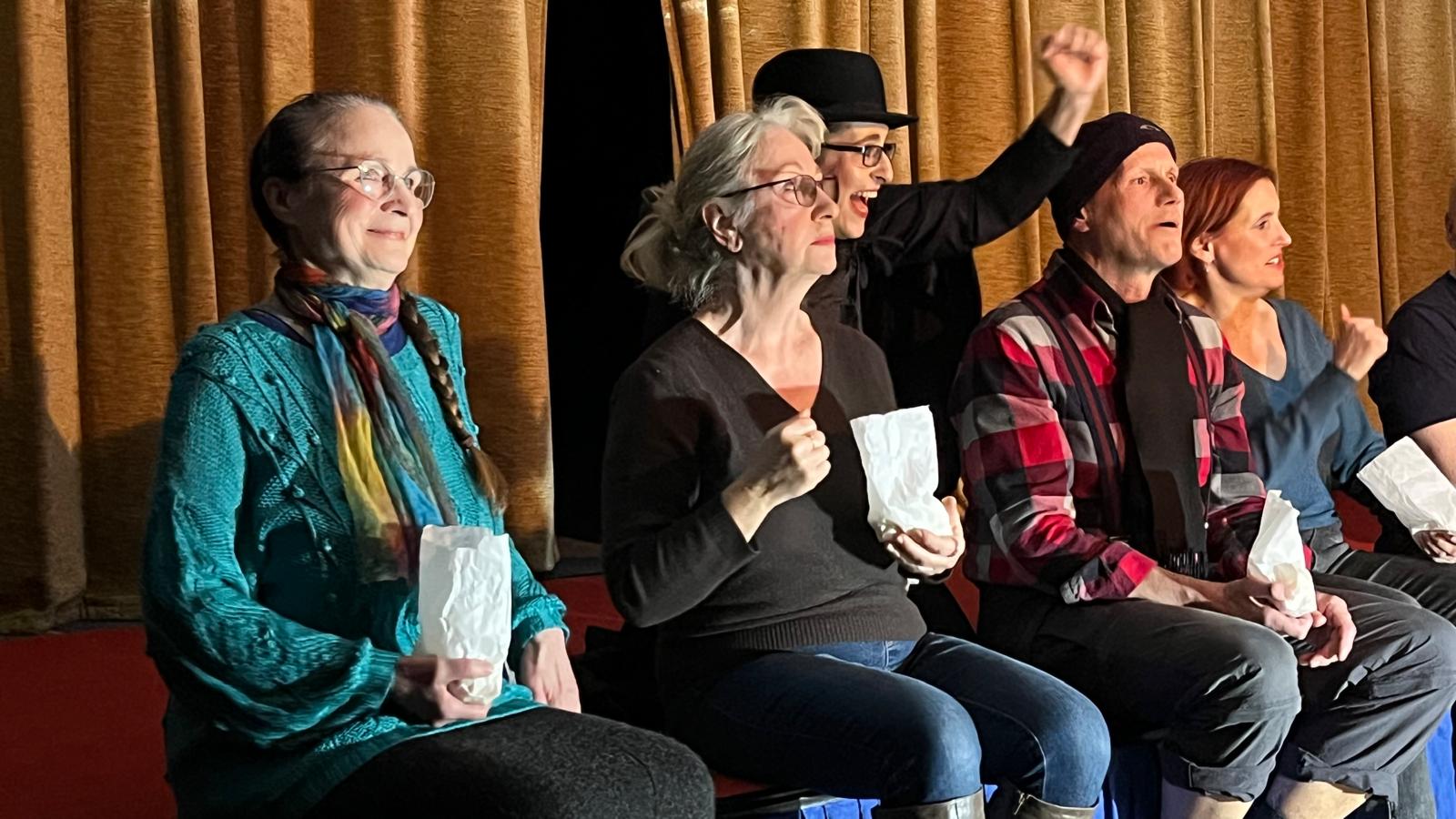

Am Ende der Inszenierung folgt ein Epilog, der das Märchen in ein beinahe filmisches Finale überführt – ein theatraler Nachklang, der sich zugleich von der vorherigen Ästhetik absetzt und sie konsequent weiterdenkt. Die Erzählerin kündigt an, dass nun gezeigt werde, „wie Hänsel und Gretel die Hexe besiegen“ – doch anstelle einer realen Kampfchoreografie entwickelt sich ein „Kopfkino“, das von der Bühne auf die Zuschauer:innen übergeht.

Die Schauspieler setzen sich frontal auf die Vorderbühne, greifen nach Popcorn und schauen – scheinbar wie das Publikum – auf ein imaginäres Leinwandgeschehen. Was sie (und wir) sehen sollen, bleibt projiziert in den Köpfen: ein epischer Soundtrack ertönt. Zwei Armeen treten gegeneinander an: auf der einen Seite die Hexe und ihr tricksterhafter Helfer, der bunte Vogel, auf der anderen Seite Hänsel und Gretel, nun als tapfere Anführer inszeniert. Ein imaginärer Schwertkampf entfaltet sich, stilisiert, cineastisch, überlebensgroß.

Doch das eigentliche Finale liegt jenseits der Konfrontation: Die Hexe bittet um Entschuldigung. Kein Ofen, kein Sieg durch Vernichtung – sondern eine Geste der Reue. Die Gewalt endet in einem Moment der Menschlichkeit, der dem Märchen eine neue moralische Tiefe verleiht.

Mit dieser Brechung in der Brechung – einem theatralen Spiegel im Spiegel – gelingt der Regie ein bemerkenswerter Kunstgriff: Die Spieler werden zu Zuschauern ihrer eigenen Narrative. Das Märchen sieht sich selbst beim Funktionieren zu. Es ist eine ironisch gebrochene, zugleich liebevoll komponierte Metaszene, irgendwo zwischen Tarantino und Brecht, zwischen Disney und Dystopie.

Fazit

„Märchenstunde für Erwachsene“ ist kein launiges Abendvergnügen. Es ist ein diskursives Projekt, das vertraute Narrative als Projektionsfläche für eine Gesellschaft im Umbruch nutzt. Ex tempore gelingt dabei das Kunststück, die Archetypen des Märchens in den Spiegel der Gegenwart zu halten, ohne ins Allegorische oder Pädagogische zu kippen.

Ein intellektuell forderndes, theaterästhetisch anspruchsvolles Stück – und ein Beweis dafür, dass auch eine freie, nicht-professionelle Bühne imstande ist, ein Werk von kultureller Relevanz zu schaffen.

Text und Bilder sind von ex tempore.